「個別株調べたいけど、時間がない…」そんなパパのために、日本株/米国株の個別株について大枠を調べましょうというのが個別株分析。

今回は、日本経済を支え、世界中の物流を動かす「海のインフラ」を担う、川崎汽船(9107)について解説していきたいと思います。

物価上昇や円安など、日々のニュースで耳にする「海運」ですが、その実態は意外と知らない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、「モノを運ぶ」だけでなく、環境技術で未来の海運を切り拓くグローバル・ロジスティクス企業、川崎汽船の基本情報や特徴、株価の動向を掘り下げ、なぜこの企業が投資家にとって魅力的な選択肢であるのかを、パパ目線で考察します。

基本情報

まずは、川崎汽船の基本情報を確認しておきましょう。株価データは、本記事執筆時点の最新情報を反映しています。

| 企業名 | 川崎汽船 |

| 業種 | 海運業 |

| 株価 | 2,260 JPY |

| 時価総額 | 1.44兆JPY |

| HP | 公式サイト |

BtoBの企業なので、企業名を聞いたこともない方も多いかなと思いますが、時価総額が1.44兆JPYと非常に高いことから、日本経済を支える大企業であることがわかります。

三菱UFJフィナンシャル・グループから独立した経緯を持つ川崎汽船は、日本を代表する大手海運会社の一つです。通称「“K”LINE」として知られ、世界の海上輸送を支えるインフラ企業として、私たちの生活や経済活動に深く関わっています。

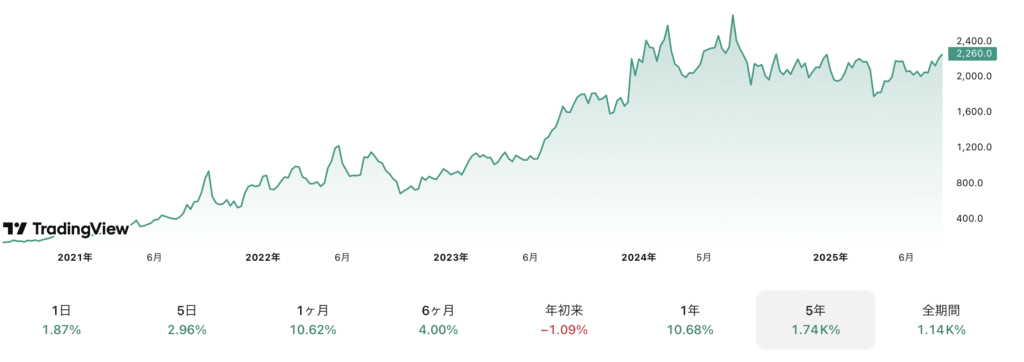

株価データ

ここ5年で、急加速で株価が上昇してきたのがわかりますね。

川崎汽船のような海運株は、景気循環と密接に連動する独特な値動きが特徴です。

コロナ禍以降、世界の物流混乱や資源価格の高騰によって海運市況が急回復し、株価も急騰しました。しかし、その後は市況の落ち着きや世界経済の減速懸念によって、株価は調整局面を迎えています。まさに、海運株のダイナミックな動きを象徴していると言えますね。

執筆時の株価は2,260円です。世界経済の動向、為替、燃料価格など、様々な要因で日々変動するため、投資家は常にこれらのマクロ経済指標を注視しています。

配当金

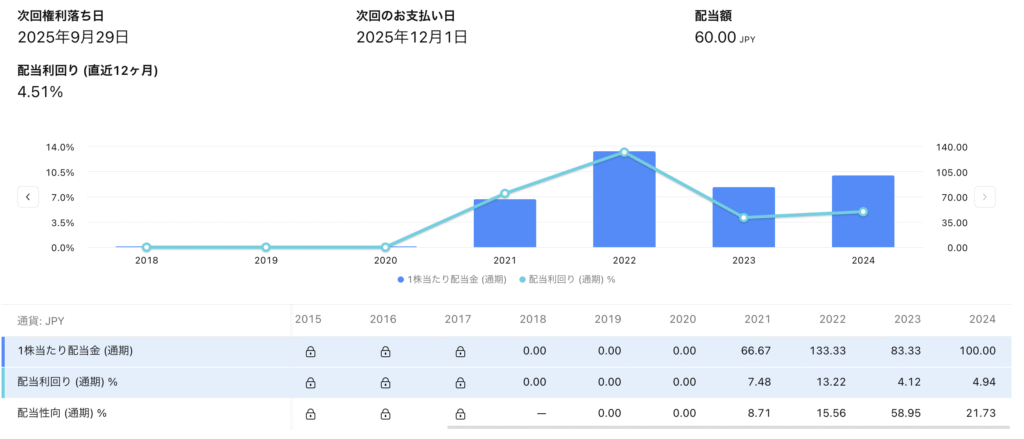

株主還元への強い意識パパ投資家にとって、配当金は重要な判断材料ですね。

川崎汽船は、株主還元への意識が非常に高い企業です。

過去には業績の変動に伴い配当も安定しない時期がありましたが、近年の海運市況の好調を受けて、配当を大幅に増額しました。高い配当利回りが魅力で、多くの個人投資家から注目を集めています。

ただし、海運業は市況によって業績が大きく変動するため、今後の配当方針や減配リスクについても注意深く見ておく必要があります。会社四季報オンラインのデータによると、川崎汽船は利益水準に応じた配当を目指しており、今後も安定的な利益が見込めるかが鍵となります。

株主優待はありませんが、個人的には「配当金を生活の足しにしたい!」というパパにとっては、非常に魅力的な銘柄の一つではないでしょうか。

川崎汽船の特徴:世界の物流を支える「海のインフラ」

川崎汽船が持つ、他の企業にはない強みや特徴を掘り下げていきましょう。

このブログでは、他にもこんな記事を取り上げています。

多角的な船隊ポートフォリオと安定した収益基盤

川崎汽船の事業は、1つの分野に偏っていません。

多様な船種を保有することで、特定の市況変動リスクを分散させています。

これは、パパが子どものお弁当にいろいろなおかずを入れるように、リスクを分散させているのと同じ考え方ですね。

写真のようなドライバルク船と言った、鉄鉱石や石炭、穀物を運ぶ船。自動車船のように、完成した自動車を世界中に運ぶ船。LNG船のように、タンカのように液化天然ガスや原油を運び、エネルギー輸送を支える船等、様々な業種の企業と取引を行い景気に左右されないような基盤を作っています。

海運業界は、エネルギー価格や需要が収益の鍵を握ります。そのため、このように多岐にわたる事業を展開することで、仮に1つの分野の市況が悪化しても、他の分野でカバーできるような安定した収益基盤を築いています。

世界経済と連携したビジネスモデル

川崎汽船は、世界中のモノの流れをビジネスにしているため、その動向は世界経済の「今」を映し出す鏡です。日本の企業が海外で車を売ったり、海外の資源を輸入したりするたびに、川崎汽船の船が動きます。

つまり、世界経済が活発になればなるほど、同社の業績も向上する可能性が高いということです。そのため、株価の分析をする際には、日経平均や米国の景気動向だけでなく、世界の貿易量やGDP成長率といったマクロな視点が不可欠になります。

ここは投資家として、しっかりと認識して投資を行いましょう。

「サステナブルな海運業」への挑戦とグリーン戦略

環境問題への意識が高まる現代において、川崎汽船は「サステナブルな海運業」への挑戦を掲げています。これは、投資家からも高く評価されているポイントです。次世代燃料の導入、具体的には、LNG(液化天然ガス)燃料船など、環境負荷の低い次世代燃料を使った船隊を積極的に導入しています。また、脱炭素技術の開発で、船の燃費効率を向上させる技術や、ゼロエミッション(CO2排出量ゼロ)を目指す研究開発に力を入れています。

これらの取り組みは、短期的なコスト増に繋がる可能性もありますが、将来的な環境規制の強化に対応し、企業価値を長期的に高めるための重要な戦略です。

川崎汽船の今後

川崎汽船の株価を今後も注視していく上で、パパが特に意識すべき3つのポイントをまとめました。

1. 世界経済の動向と貿易量の変化

海運業の最大のドライバーは、世界中のモノの流れです。国際通貨基金(IMF)や世界銀行が発表する世界経済の見通し、特に主要国(米国、中国、欧州)のGDP成長率や消費動向がどうなるかによって、海運市況は大きく変動します。

もし世界経済が成長すれば、貿易量が増え、海運の需要も高まります。逆に景気減速の兆しがあれば、運賃が下落し、業績にマイナスの影響を与える可能性があります。常にマクロ経済のニュースに目を光らせておくことが大切です。

2. 環境規制と次世代燃料への対応

国連の専門機関である国際海事機関(IMO)は、温室効果ガス排出量削減に向けた規制を年々強化しています。これに対応するため、海運会社は次世代燃料船への投資や、脱炭素技術の開発を迫られています。

川崎汽船のグリーン戦略が他社よりも早く、かつ効率的に進めば、将来的な競争優位性を確立できます。逆に、対応が遅れれば、コスト増や事業機会の損失に繋がるリスクもあります。同社のESG(環境・社会・ガバナンス)に関する発表や、新しい燃料船の建造計画は、今後も注視すべきポイントです。

3. 地政学リスクとサプライチェーンの安定性

世界の海上輸送は、特定の海峡や運河といったチョークポイント(要衝)を通過します。もし紛争やテロ、自然災害などによってこれらのルートが封鎖されると、世界のサプライチェーンが混乱し、運賃が急騰する可能性があります。

川崎汽船が、こうしたリスクにどのように備えているか(例えば、船隊の安全管理や、ルートの柔軟性など)も、長期的な安定性を測る上で重要な視点です。

これらのポイントは、川崎汽船だけでなく、日本郵船や商船三井といった他の海運株にも共通する視点です。ぜひ、それぞれの会社の戦略を比較してみるのも面白いでしょう。

まとめ

ここまで、川崎汽船について解説してきました。

海運株は、世界経済のダイナミズムを肌で感じられる、非常に面白い銘柄です。

株価の変動が大きいという特性もありますが、その分、配当利回りなど魅力的な側面も持っています。

大切なのは、日々のニュースに一喜一憂せず、長期的な視点で企業の強みやリスクを理解し、自分の投資哲学に合った判断をすることです。

正しく投資について学ぶことが、資産形成においても重要だと捉えております。パパも勉強しながらも引き続き意味のある情報を提供できればと思います。株式投資ライフを楽しみましょう。